Оптический телеграф

В 1824 году на плоской площадке, которой заканчивалась башня, надстроили обсервационную будку и установили специальное механическое устройство - мачту, на вершине которой крепилось горизонтальное деревянное крыло с парой подвижных закрылков на концах. Изменяя положение этих четырех элементов, можно было составить множество фигур. Они обозначали как буквы, так и коды, топонимические термины и целые фразы. Сообщение передавалось следующим образом: дежурный на башне Думы в подзорную трубу разглядывал сигнал, подаваемый с крыши Зимнего дворца (обсервационная будка сохранилась и там, на стороне, выходящей к Адмиралтейству), устанавливал при помощи миниатюрного привода на своей мачте такую же фигуру, которую "считывали" уже со следующей вышки (на крыше Технологического института, например), а далее код передавался по цепочке. Разработку французского экс-священника Шаппа (1793) на ура приняла наполеоновская Франция, когда воевала с Европой на всех фронтах. Телеграфисты передавали донесения о передвижениях войск гораздо оперативнее и эффективнее курьеров, постоянно попадавших в плен. Первая линия соединила Париж с Лиллем, а к 1840 году вся Франция была покрыта семафорными вышками. В России первую линию проложили в Шлиссельбург, по ней передавались распоряжения относительно навигации на Неве и Ладожском озере. Через десять лет Зимний дворец связали с Ораниенбаумом, Царским Селом и Гатчиной. К 1839 году поставили рекорд, достойный книги Гиннесса: самая длинная линия (1400 километров и 149 промежуточных станций) дотянулась до непокорной Варшавы. В хорошую погоду сообщение доходило туда за пятнадцать минут. Но в туман, дождь или, наоборот, при ярком солнце оптический телеграф не работал, поэтому с 1852 года его вытеснил электрический.

Куранты

Лишь резерв прочности и точности, заложенный в механизм знаменитым часовым мастером Фридрихом Винтером, позволил думским курантам пережить лихолетье и многочисленные реставрации. Механические уличные часы в городе нынче можно по пальцам пересчитать: например, на Зимнем и Мраморном дворцах, на Петропавловском и на Спасо-Преображенском соборах. Большинство же часов время не измеряют, а только его показывают, получая электрический сигнал от "первичных" часов. Из винтеровских механизмов на ходу два - на Думе и на Московском вокзале. В 1883 году, когда старые куранты на башне вышли из строя, городская управа заключила с часовщиком договор, согласно которому он был бы оштрафован, начни часы отставать больше чем на 2 минуты в месяц. Сейчас часы идут с отклонением хода лишь на 30 секунд в неделю. Их заводят вручную - 760 оборотов, поднимая на бой и ход часов три гири.

Световая карта вооруженного восстания 24–25 октября 1917 г. Апрель 1970 г.Каланча

Ажурная металлическая конструкция на крыше осталась с тех времен, когда башня "подрабатывала" по совместительству еще и пожарной каланчой. Пожарный телеграф также использовал семафорную азбуку, но она состояла из досок, флагов и шаров разного цвета, которые ночью заменялись фонарями. Каждый район имел специальную кодировку. Заметив дым, дежурный сообщал, в каком месте горит и сколько команд должно выехать на тушение. Красный флаг сзывал команды со всех пожарных частей, светло-зеленый давал сигнал только командам данного района. Два красных фонаря и белый между ними означали сбор всех приставов к обер-полицмейстеру. Хотя лучше эту технику описал, кажется, Маршак:

"На площади базарной,

на каланче пожарной

Круглые сутки дозорный у будки

поглядывал вокруг -

на север, на юг,

на запад, на восток,

не виден ли дымок.

И если видел он пожар,

плывущий дым угарный,

он поднимал сигнальный шар

над каланчой пожарной.

И два шара, и три шара

взвивалось вверх, бывало.

И вот с пожарного двора

команда выезжала".

Хотя сейчас смысла в "короне" нет, представить башню Думы "обезглавленной" - без деревянной будки и сигнальной

|

|

|

||

-

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

МОСТЫ.

ВОЛОДАРСКИЙ МОСТ.

http://vkontakte.ru/photo-1345372_120522728?

Источник текста: http://kn.sobaka.ru/n100/04.html

Группа рабочих на строительстве Володарского моста. 1932 год

На строительстве Володарского моста работали представители всех социальных слоев населения. 1936 год

Володарский мост. Версия первая

В 1932 году в Володарском селе началось сооружение переправы через Неву – первого в стране моста с железобетонными арками «с ездою понизу».

Огромные фермы первого Володарского моста доживают свой век в лопухах на берегу Невы в Ново-Саратовке. Пришедший в негодность к концу 1980-х годов, он был выкинут на свалку, заменен современным мостом, и многие горожане его уже и не помнят. Однако для своего времени это была дерзкая конструкция, при сооружении которой решались новаторские инженерные задачи, сравнимые, например, со строительством гидроэлектростанций. Рассматривая фотографии стройки, можно почувствовать, в чем состоял «пафос первых пятилеток», когда с помощью простейшей техники, с лебедками, лопатами и ломами сотни людей буквально вручную возводили огромный мост, строили новую жизнь.

Володарский мост был задуман как часть гигантской дуговой магистрали, намеченной Генеральным планом развития Ленинграда: дорога на Мурманск (Народная улица) – Ивановская улица – виадук над железнодорожной сортировкой – проспект Славы – Ленинский проспект. Этот путь до последнего времени, до открытия вантового моста, нес колоссальную транспортную нагрузку, являясь единственной (!) трассой, ведущей с правого берега в Московский район. Фуры на Октябрьской набережной часами выстаивали поворот на мост, и горе было автомобилисту, который по незнанию затесался в их ряд. Но в начале 1930-х, когда переправу только начали возводить, ничто не предвещало интенсивного движения. По берегам расстилались вполне идиллические пейзажи с козами, огородами и деревянными домиками.

Сопротивление материала

Инженер Григорий Передерий, возглавивший строительство, в 1910-х годах работал помощником Григория Кривошеина, проектировавшего Большеохтинский мост (мост Петра Великого). В новой невской переправе Передерий использовал тот же принцип: река перекрывается двумя огромными крыльями, по сто метров каждое, 18 (210) спб.собака.ru №5 (100) 2009 Володарский мост задуман как часть Южной дуговой магистрали, намеченной Генпланом города в центре на быки опирается разводной пролет. Подъемные части центрального пролета изготовили с помощью сварки, что было техническим новшеством, – до того металлические крылья делались только на заклепках. И главное, экономя дефицитный металл, Передерий решил сделать боковые пролеты из железобетона. Как известно, в арочных мостах «с ездою понизу» проезжая часть, подвешенная к арке, выполняет роль затяжки. Она стягивает концы подобно тетиве лука, и вес транспорта через вертикальные подвески передается целиком на арку. Стремясь облегчить абрис моста, Передерий сконструировал затяжку настолько мощной, что она была не просто подвешена к арке, а сама оказалась способной работать на изгиб как стометровая балка, опертая на быки моста. В результате стало возможным сделать верхнюю часть арки значительно тоньше. Но и этого было недостаточно, силуэт оставался массивным. Тогда инженер нашел способ повысить прочность самого бетона, армировав арки не стержнями, как обычно, астальными трубами, заполненными утрамбованным бетоном. Стенки труб не позволяли заключенному в них бетону раздаваться при нагрузке, и благодаря этому толщина арок уменьшилась. Конструкции такого типа и размера обычно бетонировались на месте. Для этого в русле реки приходилось сооружать дорогие и сложные подмости. С Володарским мостом опять же поступили иначе: боковые пролеты изготовили на берегу, а затем на специальных понтонах переправили к опорам. Транспортировку рассчитал знаменитый кораблестроитель академик Алексей Крылов.

Установка крыла на опору моста заняла более суток

Инженеры на строительстве Володарского моста. 1935 год

Новый мост возводился под покровительством нового местного «святого» – комиссара-трибуна В. Володарского

Плавучие крылья

Пролеты бетонировали на береговых подмостях, напоминавших формой букву «П». Когда арка была готова, в получившуюся между «ножками» гавань заводили наполненные водой понтоны и устанавливали их под пролетным строением так, чтобы концы арки оставались свободными. Затем воду из понтонов откачивали, они поднимались и принимали на себя груз многотонной махины. Теперь она стояла уже не на подмостях, а на понтонах. В течение десятков часов колоссальное сооружение осторожно подтягивали лебедками, разворачивали и устанавливали так, чтобы концы арки оказались точно над теми местами быков, на которые должны были лечь.

Затем снова накачивали воду в понтоны, те опускались, а пролет медленно садился на опоры. Володарский мост – это еще и первая транспортная развязка в городе: набережные пропущены под мостом, без перекрестков. Торжественное открытие состоялось 6 ноября 1936 года, в канун очередной годовщины революции.

Из невских мостов Володарский – самый невезучий. Ни один не причинял мостостроителям столько хлопот, ни один так не «подставлял» своих пользователей. После того как ночью 10 сентября 1985 года плавучий док повредил разводной пролет, мост свести не удалось. Вот только представьте: на правом берегу еще нет метро, тысячи жителей Невского района ездят на работу через «Ломоносовскую», а попасть на левый берег нет возможности. Пролет после ремонта опустили, но время от времени его продолжало «клинить». «Слышали? Володарский мост опять не сводится». На следующий год возвели временную переправу, по которой ходили только пешеходы, автобусы и «неотложки». Новый мост открыли лишь через семь лет, в 1993 году.

Гуляя в Ново-Саратовке, удивляешься, насколько узким выглядит сегодня мост. Для современной переправы через Неву просто несерьезно. Но в 1930-е ширина казалась оптимальной, по нему проложили трамвайные рельсы, ведь трамвай в Ленинграде выполнял роль метро, связывая отдаленные районы с центром. Поскольку в нашем городе ширина трамвайной колеи совпадает с железнодорожной (это редкий случай в мировой практике), во время войны мост использовали в качестве дублера соседнего железнодорожного. На новом Володарском мосту также сохранили рельсы, для трамваев даже построили специальную эстакаду. Новая переправа оказалась выше старой на 4 метра, так что теперь многие суда могут проходить под ее пролетами даже без разводки. А.П.

Новый Володарский мост – высокий, широкий, скучный

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

Московский проспект прирастал не отдельными домами, а целыми кварталами. Меняя свои имена, он и сам изменялся и колебался вместе с генеральной линией.

http://kn.sobaka.ru/n57/02.html

Московские ворота служили эффектным контрольно-пропускным пунктом

Московские ворота служили эффектным контрольно-пропускным пунктом

Московский тракт

Проспект пять раз менял имя, но нынешнее - самое верное. Московский проспект родился как дорога на Москву. В петровском Петербурге в бывшую столицу ездили так: от Невы по Невской першпективе до Новгородского тракта (нынешний Суворовский проспект), потом вдоль речки Черной (по ее руслу проложат Лиговский канал, а потом проспект) до Московской заставы, отсюда - от нынешних Московских ворот и начинался Московский тракт. Участка от Сенной площади еще не существовало. На заставе (их было в городе несколько) дорога была перегорожена шлагбаумом-рогатиной - оттого ее называли "рогаткой", караульные проверяли у путников документы. Покинуть город можно было только с подорожной, отсутствовать до пяти месяцев дозволялось лишь с запиской от Сената. Здесь ловили беглых крепостных и солдат, "препятствовали проходу злонамеренных людей". С каждой приезжающей подводы взимали установленные сборы - например, три камня на мощение городских улиц. Вторая, или средняя, Рогатка находилась у нынешней площади Победы, а третья - у подножия Пулковской горы. Когда к 1838 году по проекту архитектора Василия Стасова на первой заставе возвели гигантские по тем временам Московские триумфальные ворота, южный КПП обрел имперский размах. Чугунный ампирный портик из двенадцати дорических колонн во славу русской армии смотрелся среди полей и лугов как фантастический мираж. Но ворота стояли не для красоты, а действительно служили воротами - кареты, почтовые коляски, дилижансы проезжали между колоннами, как на современных платных автобанах. Сторожевые помещения располагались в симметричных зданиях кордегардии. К началу ХХ века за воротами (если ехать из города) начиналась промзона - заводы Речкина (сейчас Вагоностроительный завод имени Егорова), "Товарищество С.-Петербургского механического производства обуви" (фабрика "Скороход") и "Сименс и Гальске" (тот самый Siemens!), после национализации превратившийся в "Электросилу". Конка туда не ходила. Городская дума благоустройством территорий заниматься не спешила - ведь не город уже.

Московское шоссе

Проспект вел не только в Москву, но и в летнюю царскую резиденцию, оттого долгое время участок от Сенной площади до ворот назывался Царскосельским (с 1878-го - Забалканским, с 1918-го - Международным). За воротами трасса звалась Московским шоссе (не путать с современным Московским шоссе, начинающимся от площади Победы). В николаевское время царская трасса была выровнена, замощена и обсажена липами - то было первое в империи шоссе. Вдоль дороги появились дачи. Улицы Благодатная и Рощинская, как ни трудно в это поверить сегодня, действительно были благодатными и тенистыми. Но славу Петергофской дороги, Рублевки XIX века, Московское не сыскало: оно не застроилось справа и слева великокняжескими усадьбами и могло гордиться лишь двумя путевыми дворцами - Чесменским и Среднерогатским. Последний, не доживший до наших дней, со временем приспособили под почтовую станцию с трактиром, а в Чесменском в 1836 году разместили военную богадельню (см. "Отель инвалидов", с. 21). В течение десятилетий, судя по картам местности, она остается единственным узнаваемым объектом посреди довольно пустынной местности. До того как в 1935 году было принято судьбоносное для Московского проспекта решение перенести сюда центр города, на Московском шоссе архитектура "не дышала". По обе стороны дороги расстилались пейзажи, наблюдаемые и сегодня где-нибудь между Пулковым и Гатчиной, - поля, деревянные домики с палисадниками, сады-огороды. Район между нынешней "Электросилой" и Московской площадью назывался Александровской слободой. Слободой и выглядел.

Озеленение Международного проспекта. 1926 год

Озеленение Международного проспекта. 1926 год

Международный проспект

После революции в рабочих кварталах началось благоустройство: на Международном проспекте построили дома культуры - имени Капранова (снесен недавно) и имени Ильича, высадили кусты, устроили посередине "бульвар", заасфальтировали мостовые и пустили трамвай до самой Средней Рогатки. Еще немного, и широкий Международный станет главной магистралью города.

Центральный проспект

В 1935 году на пленуме Ленсовета, обсуждая перспективы развития города, Андрей Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, предложил "сдвинуть" город на юг на "незатапливаемые территории". В памяти у всех еще было живо чудовищное наводнение 1924 года, когда под водой оказалось почти две трети Ленинграда. Развивать город на север и вдоль залива было не с руки - финская граница проходила тогда еще в тридцати километрах под Сестрорецком.

В новом генеральном плане город веером раскрывался на юг вдоль проспекта Стачек и Международного проспектов, а центр приходился на пересечении Дуговой магистрали, их соединявшей (нынешний Ленинский - улица Типанова), и Центрального (Московского) проспекта. Здесь предполагалась огромная площадь, которая в проектных документах называлась Демонстрационной. Именно сюда, а не на Дворцовую (тогда - площадь Урицкого) должны были стекаться колонны демонстрантов. Они собирались на Сборной площади (ныне площадь Конституции) и следовали по новой симметрично-зеркальной "улице Росси" к огромному Дому Советов. С другой стороны на пересечении Дуговой магистрали с нынешним проспектом Гагарина должна была располагаться Театральная площадь - "место отдыха и культурных развлечений". Обе площади должны были соперничать по монументальности с Московской. Утопию начали стремительно воплощать в жизнь. На конкурсе 1936 года, в котором приняли участие все ведущие ленинградские архитекторы, лучшим Домом Советов был признан проект Ноя Троцкого. К 1941 году его гигантский коммунистический дворец, который готовился принять все партийное и хозяйственное начальство города, всех чиновников из Смольного и Мариинского дворца, почти достроили, и он сиротливо возвышался посреди бескрайних полей. В 1939-м провели второй конкурс - на проектирование кварталов вокруг Дома Советов. Здесь должны были разместиться научные институты, вузы, академии, тресты, музеи, архивы - все парадные учреждения города, что когда-то по воле Петра выходили на главную улицу города - Неву. Пока идея переноса центра не была признана ошибочной (1948), все самое помпезное и дорогое в Ленинграде строилось на Международном и рядом с ним. Цельные, единые по высоте и ширине кварталы с четким ритмом площадей, парками и памятниками и сейчас остаются свидетельством того грандиозного градостроительного проекта.

Средняя Рогатка в 1934 году еще не планировалась парадным въездом в город

Средняя Рогатка в 1934 году еще не планировалась парадным въездом в город

Линия внутренней обороны

В 1941-1944 годах Международный проспект - кратчайшая дорога на фронт, на передовую можно было бы доехать на трамвае, если бы весь проспект не был перегорожен баррикадами. Немцы ведут обстрелы с Пулковских высот, ответный огонь корректируется с десятого этажа Дома Советов. В 1944-м там располагался командный пункт маршала Говорова. О линии обороны, проходившей по нынешнему Ленинскому проспекту - улице Типанова, ощетинившейся ежами и надолбами, изрытой траншеями и блиндажами, сегодня напомнят лишь доты, закопавшиеся "по ноздри" у Чесменского дворца, рядом с Домом Советов, и на углу улицы Фрунзе и проспекта Гагарина. На территории будущего Парка Победы в печах Кирпичного завода сжигают трупы тысяч и тысяч умерших ленинградцев. Уже в октябре 1945-го здесь высадят деревья, создав на чахлом болоте первый в стране Парк Победы. Колонны победителей также придут в город по Московскому. На месте площади Победы их будет встречать Триумфальная арка.

Проспект Сталина

В 1952 году проспект в очередной раз был переименован, и уж имени вождя он должен был "соответствовать". Это был самый длинный, широкий и идеологический проспект города. Он вел в Москву, начинался площадью Мира (переименованной тогда же Сенной) и заканчивался будущей площадью Победы. Бронзовый генералиссимус, Хозяин всего и вся, встречал приезжающих на Средней Рогатке. Хотя перенос центра на юг признан нецелесообразным и в Дом Советов никто из "шишек" так и не переехал, магистраль до принятия хрущевского постановления "об излишествах в архитектуре" (1953) по инерции застраивалась с ампирными и маньеристскими излишествами.

Московский проспект

В Московский проспект был переименован в 1956 году на волне развенчания культа личности, тогда же сняли памятник на Средней Рогатке. Но проспект продолжал оставаться "самым парадным", правительственной трассой, южными воротами и т.д. Его продолжали застраивать с московским размахом (параллельный Новоизмайловский проспект - гораздо скромнее и так до сих пор не смог соединиться с Измайловским и стать полноценным дублером Московского). В 1961 году пустили вторую линию метро - от "Технологического института" до "Парка Победы", в 1975-м открыли мемориал защитникам города на площади Победы, к 1998-му наконец достроили новое здание Публичной библиотеки. На очереди - перепрофилирование промзоны, снятие трамвайных путей и превращение мостовой в восьмиполосную магистраль, вроде настоящих московских проспектов. Анна Петрова

Площадь Дома Советов. Проект Ноя Троцкого. 1936 год

Площадь Дома Советов. Проект Ноя Троцкого. 1936 год

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

11.10.2009, 20:52ответ для Nataly+ , на сообщение « http://knight-spb.ucoz.ru/_ph/37/2/47738... »#304

-

11.10.2009, 21:09ответ для MARKYP , на сообщение « Петроградская была гораздо красивее чем... »#305

Про мосты: http://www.agentru.spb.ru/history/bridge.shtml

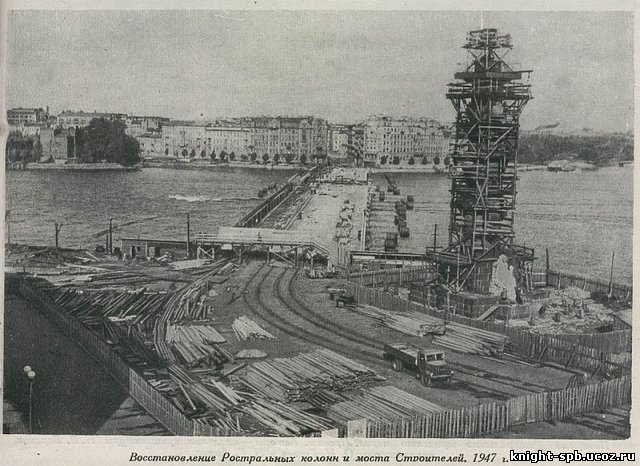

Про Биржевой (Строителей): http://www.nevariver.ru/bridges/birzhevoy.php , http://www.spbin.ru/encyclopedia/bridges/birgevoy.htm

Кстати, да, надо же сравнить!!!

Пока нашла только обратный ракурс:

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

11.10.2009, 21:39ответ для Nataly+ , на сообщение « http://kn.sobaka.ru/n57/images/h_02.gif... »#306

Наташ, а найди пожста инфу про Краснопутиловскую

Я, было дело, в наших Автовских ведомостях прочитала, что Краснопутиловская тоже достаточно "возрастная" улица, и помню, что ее в статье даже называли Большой московской дорогой.

Кста, по сути, именно она ведет в Москву

ПС Спасибо за замечательный топ

-

Ой, Машунь, и ты здесь? Спасибо!!! Неси что-нибудь свое сюда!

А про Автово, Кировский завод, Нарвскую там выше было... далеко... И я как раз собиралась развить эту тему.

Черт, ну когда же я сделаю, наконец, содержание на первой странице? И раскидаю фотографии по тематическим постам? Ну, чтобы все "Московские ворота" - в одном месте, чтобы весь "Парк Победы" - в другом, чтобы все станции метро - в третьем...

Самой уже стало трудно ориентироваться. Специально пишу у многих фотографий, что это надо отнести в то сообщение, а вот это - в другое...

Все руки не доходят. Тащу, тащу сюда... и все как-то бессистемно.

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

11.10.2009, 22:10ответ для Nataly+ , на сообщение « Ой, Машунь, и ты здесь? Спасибо!!! Неси... »#308

КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ (эх, много же всего по Кировскому району где-то лежит):

- вытекает:

- впадает:

дата событияисторическая справка улица Краснопутиловская

Улица протянулась от Комсомольской площади до площади Победы на Московском проспекте. Начала формироваться в довоенное время, но в основном сложилась после войны. Четко делится на две части — застроенную в 1950-х гг. маловыразительными типовыми кирпичными зданиями. 16 января 1964 г. Краснопутиловская улица

16 января 1964 г. Краснопутиловская улица

В начале 1964 года к Краснопутиловской улице присоединили часть Южного шоссе. Теперь она идет от Комсомольской площади до площади Победы (Кировский и Московский районы). 1770-ые годы (Большая) Московская дорога

1770-ые годы (Большая) Московская дорога

1896 год Царскосельская улица

1896 год Царскосельская улица

Часть нынешней Краснопутиловской улицы от Комсомольской площади до улицы Червонного Казачества в старое время именовалась Царскосельской — по городу Царскому Селу. 1896-1941 Краснокабацкое шоссе

1896-1941 Краснокабацкое шоссе

От улицы Червонного Казачества до площади Победы. 1930 улица Краснопутиловская

1930 улица Краснопутиловская

Прокладка улицы 1941-1964 Южное шоссе

1941-1964 Южное шоссе

От улицы Червонного Казачества до площади Победы. 1960-1963 улица Краснопутиловская

1960-1963 улица Краснопутиловская

новая часть улицы, которая является первым в Ленинграде полностью завершенным современным жилым комплексом, отличающимися ясностью композиционного приема, хорошо найденным масштабом застройки и удачным использованием рельефа местности. Здесь впервые в Ленинграде выстроены точечные панельные жилые дома. Улица застроена только жилыми зданиями с магазинами в первых этажах. Интерьеры магазинов, их оборудование и отделка подчинены общему архитектурному замыслу — торговые помещения просматриваются насквозь через остекления, зрительно увеличивая ширину улицы.

арх. А.В. Жук, В. А. Каменский, Н. 3. Матусевич, 1960-ые улица Краснопутиловская

1960-ые улица Краснопутиловская

Современный, гармоничный жилой комплекс с первыми в городе точечными домами. При застройке архитекторами использован рельеф местности.

арх. А. В. Жук, В. А. Каменский, Н. 3. МатусевичА. В. Жук, В. А. Каменский, Н. 3. Матусевич 25 октября 1918 г. Детскосельская улица

25 октября 1918 г. Детскосельская улица

От Комсомольской площади до улицы Червонного Казачества. После Октябрьской революции этот город был переименован в Детское Село, поэтому сменила название и улица. Она стала Детскосельской. 3 декабря 1953 г. Краснопутиловская улица

3 декабря 1953 г. Краснопутиловская улица

От Комсомольской площади до улицы Червонного Казачества. Так как одноименная улица существует на Петроградской стороне, в декабре 1953 года улица Якубениса в Кировском районе была переименована в Краснопутиловскую улицу — в честь Кировского завода, ранее известного под названием «Красный путиловец». 6 октября 1923 г. улица Якубениса

6 октября 1923 г. улица Якубениса

От Комсомольской площади до улицы Червонного Казачества. Названа в память о рабочем-большевике Якубенисе, погибшем в гражданскую войну в боях под Петроградом.

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

11.10.2009, 22:12ответ для Nataly+ , на сообщение « КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ (эх, много же всего... »#309

Википедия:

История и достопримечательности

Нынешняя Краснопутиловская улица зародилась в первой половине XVIII века в качестве части пути на Москву и Новгород. С 1890-х была разделена современной ул. Червонного Казачества на два проезда: Царскосельскую ул. и Красно-Кабацкую дорогу.

После революции 1917 года Царскосельская ул. была переименована в Детскосельскую, так как соответствующе изменилось и название Царского Села. В 1923 году улице было присвоено имя героя гражданской войны, большевика Яна Якубениса.

Из-за наличия в городе двух улиц с одинаковым названием (в том же 1923 году 1-я Спасская ул. на Петроградской Стороне была также названа именем Якубениса — см. улица Якубениса) 3 декабря 1953 года решением Исполкома Ленгорсовета улице Якубениса было присвоено название Краснопутиловской в честь Путиловского завода, ранее известного как «Красный Путиловец». В начале 1964 года к Краснопутиловской улице присоединили часть Южного шоссе. С тех пор она получила современное расположение.

[править] История названий

1 участок (от совр. Комсомольской пл. до ул. Червонного Казачества):

- Царскосельская ул. (до 1918)

- Детскосельская ул. (1918—1923)

- ул. Якубениса (1923—1953)

- Краснопутиловская ул. (1953 — наст. вр.)

- Красно-Кабацкая дорога или Краснокабацкое шоссе (до 1941)

- Южное шоссе (1941—1964)

- Краснопутиловская ул. (1964 — наст. вр.)

Троллейбус: (Не ходит).

Автобус:№ 66, (№ 72 ст. метро «Купчино» — ст. метро «Кировский завод».

Маршрутные такси: К-151, К-154, К-216.

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

Краснопутиловская улица граничит, или пересекается со следующими площадями, проспектами, улицами и переулками:

- Комсомольская площадь

- улица Маршала Говорова

- улица Зенитчиков

- улица Зайцева

- Автовская улица

- улица Червонного Казачества

- улица Примакова

- проспект Народного Ополчения

- Кубинская улица

- площадь Конституции

- Новоизмайловский проспект

- Ленинский проспект

- Варшавская улица

- улица Орджоникидзе

- площадь Победы

Никитенко Г.Ю. Краснопутиловская ул. Энциклопедия Санкт-Петербурга. Проверено 29 января 2009.

Краснопутиловская ул. Историческая справка. GradPetra.Info: История Недвижимости. Проверено 29 января 2009.

http://www.mypeterburg.com/Leningrad_66.html

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

| Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000— Littleone® Контактная информация · Рекламодателям · Политика конфиденциальности |

Работает на vBulletin® версия 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены. Перевод на русский язык - idelena |

Цитировать

Цитировать

Закладки