Ох, спасибо, какие интересные фотооткрытки...

Блокаду... сама помню про январь, ежедневно пересматриваю и хочу часть принести сюда из найденного к 26-27-ому. В группе "Город, которого больше нет" появляются новые фотографии. Тяжело смотреть.

|

|

|

||

-

20.01.2015, 21:39ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2681

-

20.01.2015, 21:47ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2682

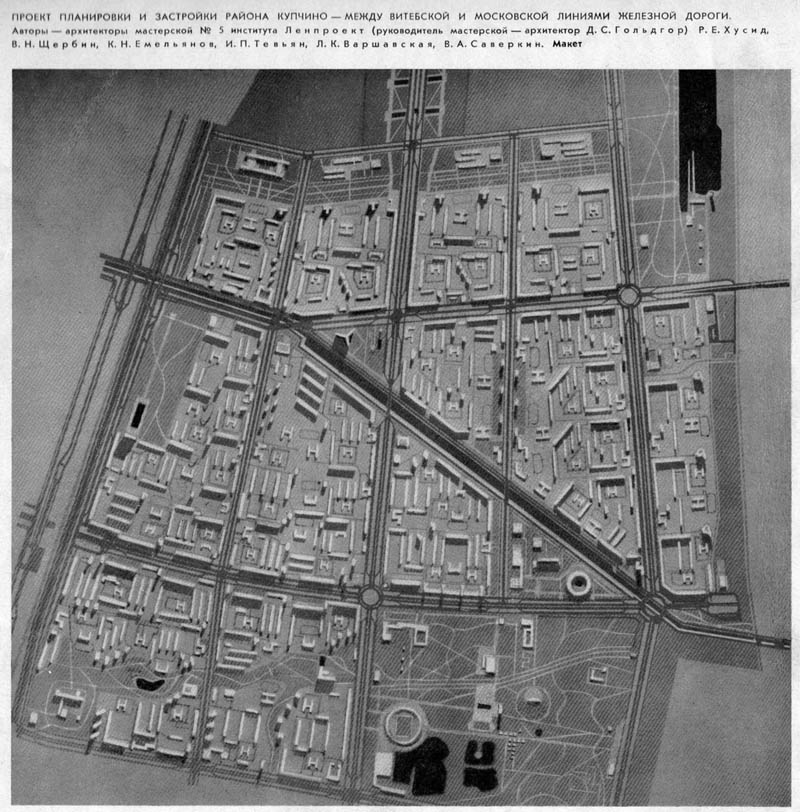

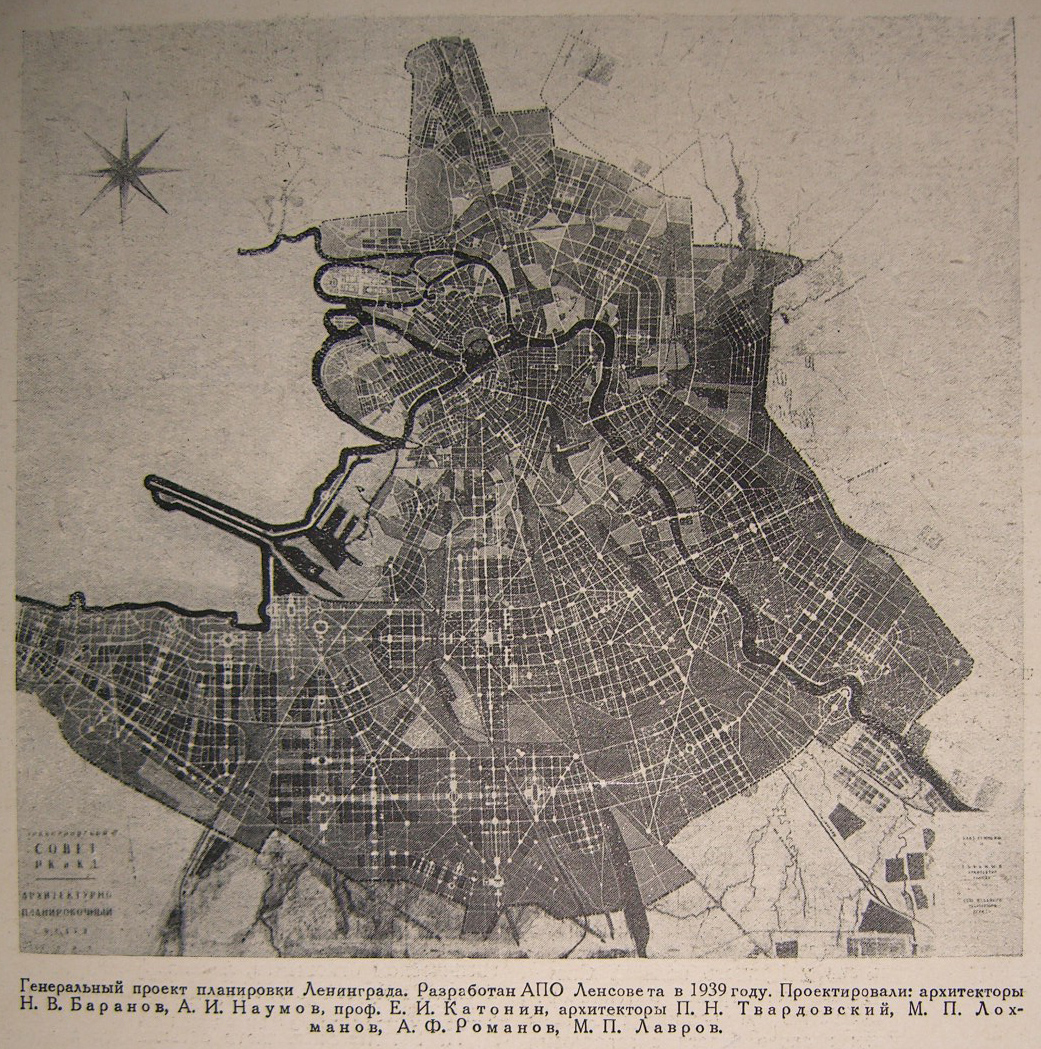

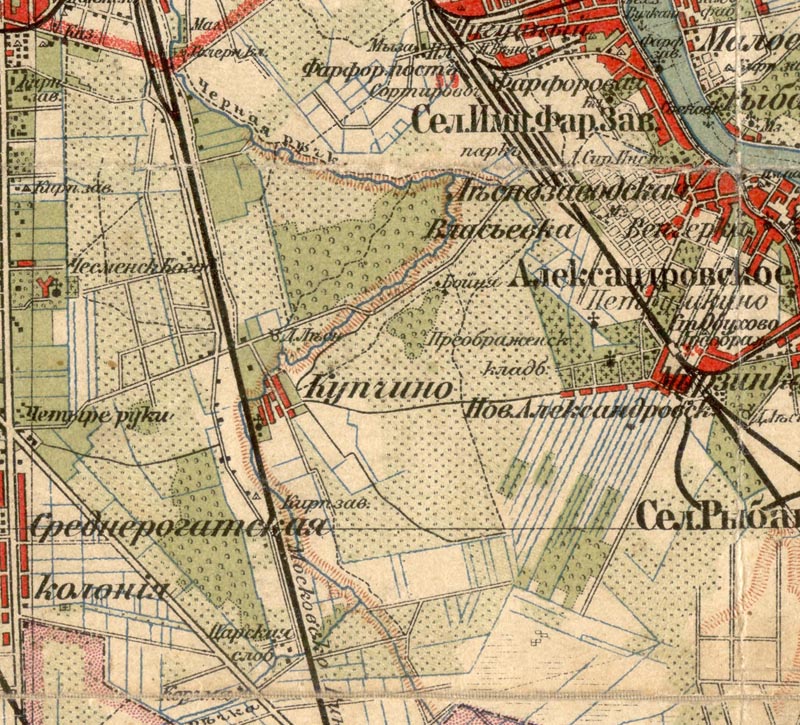

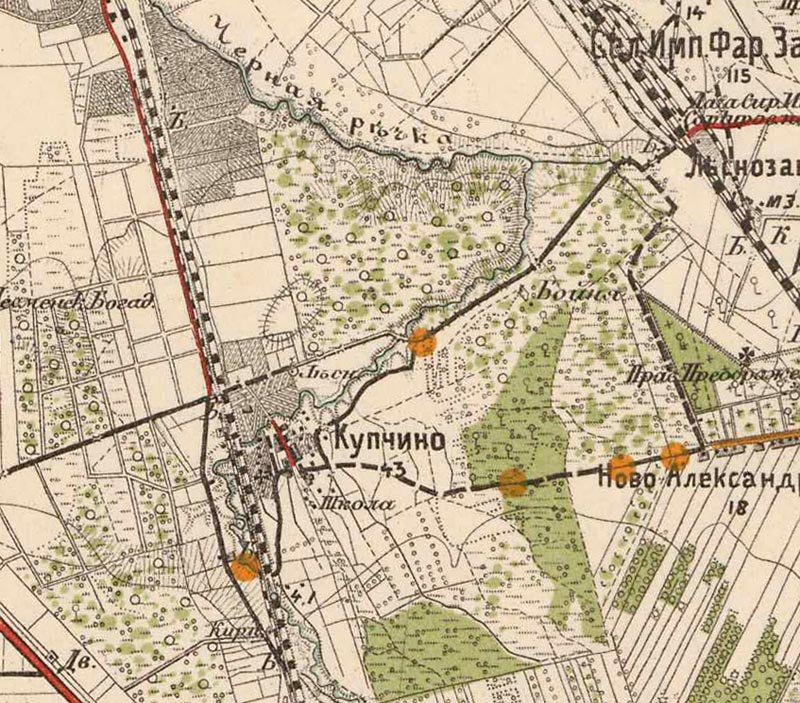

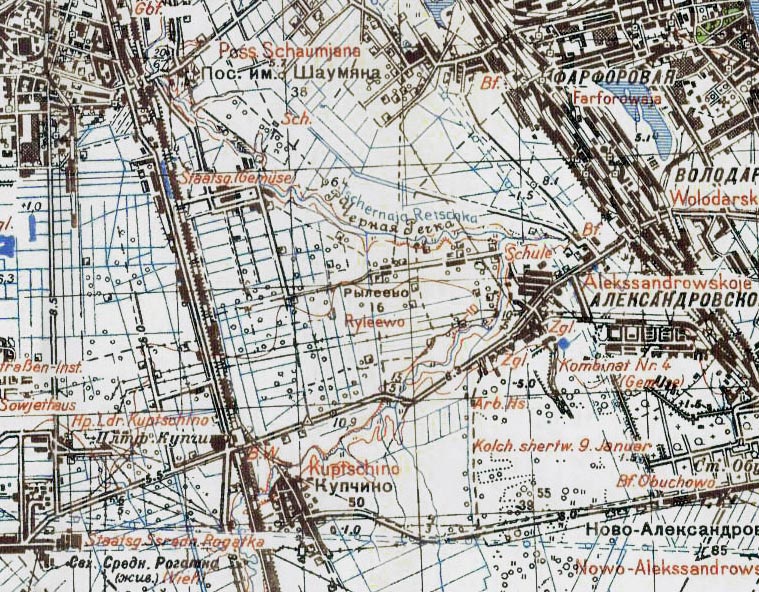

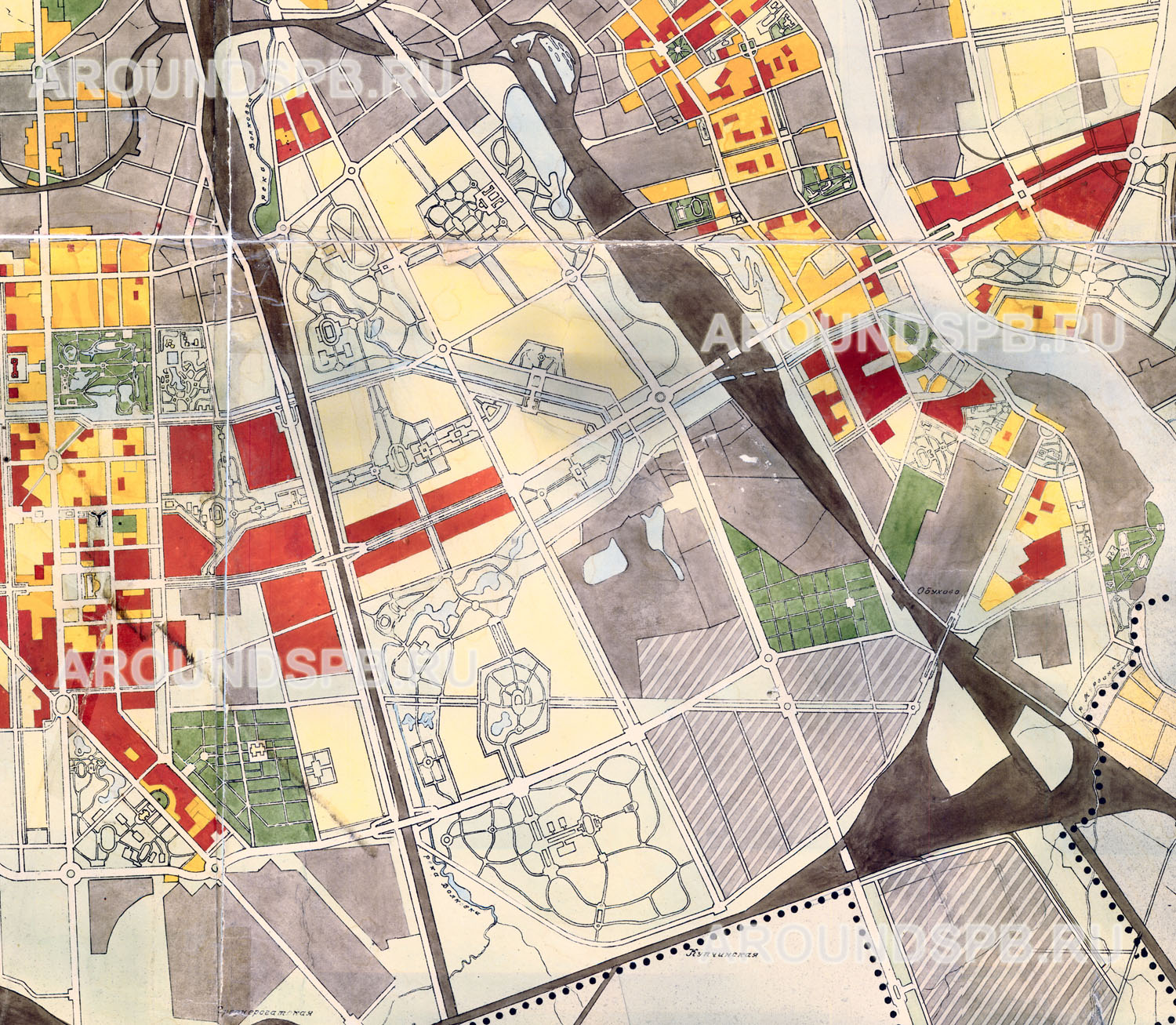

Про открытки "Старое и новое" - вот, несу с сайта про Купчино http://www.kupsilla.ru/plan67.htm то, как все начиналось. Как планировалась застройка нового района. Как продумывались кварталы, инфраструктура, транспортная доступность, архитектурные решения...

Формирование нового района Ленинграда

Журнал "Строительство и архитектура Ленинграда" № 2 за 1967 г.

П. И. ЮШКАНЦЕВ

АРХИТЕКТОР

У южных границ Ленинграда, между Витебской и Московской пиниями железной дороги, создается новый городской район. Здесь, на территории около 15 тыс. га, в ближайшие годы будут проживать 250 тыс. человек — столько, сколько насчитывают Псков, Новгород и Луга, вместе взятые. Население первых микрорайонов в Купчине в настоящее время уже составляет почти 50 тыс. человек. Огромный жилой массив, призванный градостроительно объединить Московский и Невский районы города, намечается в основном завершить в 1970 г.

Кроме нескольких сот жилых домов, будут сооружены в Купчине 30 школ, 58 детских садов-яслей, 27 торговых центров, гостиница, 4 кинотеатра, 2 больницы, родильный дом, 4 поликлиники для взрослых и 4 поликлиники для детей. Откроются крупные фирменные магазины.

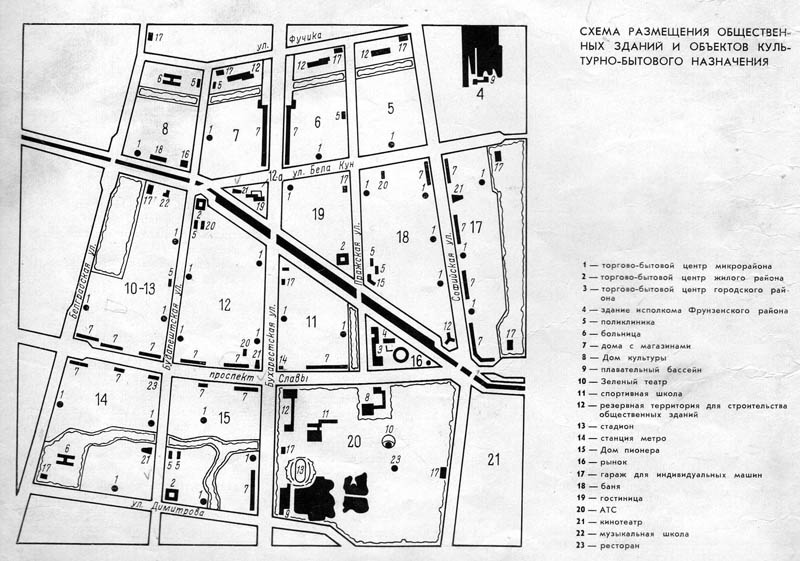

На участке, расположенном у пересечения проспекта Славы, Пражской улицы и Южного Обводного канала, проектируется создать общественный и торгово-бытовой центр городского района, где, в частности, намечено возвести здание райисполкома. Невдалеке решено разбить большой парк, в котором будут расположены Дом культуры, Зелёный театр, стадион, плавательный бассейн, спортивная школа. К центру района проложат линию метрополитена.

Строительство в Купчине огромного жилого массива, формируемого в течение нескольких лет, естественно, должно было отразить и отразило прогрессивные тенденции в советской, в частности, ленинградской архитектурно-строительной практике. Имеем в виду совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения, поиски наиболее рациональных решений планировочных задач, разработку и применение новых типов жилых и общественных зданий.

Широкое строительство в Купчине — это претворение в жизнь одного из главных проектных предначертаний генерального плана развития Ленинграда, утвержденного Советом Министров СССР.

Формирование района ведется на основе проекта детальной планировки, который на различных стадиях его разработки последовательно совершенствовался.

Создана органическая связь нового района с центральной частью города. Магистрали Купчина продолжают городские радиальные и широтные направления. Так, продолжением улицы Дзержинского является Софийская улица; через район проходит Центральная дуговая магистраль, носящая на этом участке наименование проспекта Славы. Основным въездом в район со стороны центра города становится Бухарестская улица — магистраль общегородского значения. Транспортной артерией такого же значения является и улица Бела Куна, которая в перспективе будет магистралью непрерывного движения. В связи с этим здесь предполагается построить транспортный тоннель и создать развязки в разных уровнях с пересекающими ее улицами.

Большое значение в системе связей района имеет также зелёная эспланада, запроектированная вдоль трассы будущего Южного Обводного канала, пересекающего район в диагональном направлении.

Четкая классификация улиц и магистралей, подчеркнутая их архитектурным решением, служит одной из главных основ планировочной структуры района, придает ей ясность и выразительность. Следует, однако, здесь же отметить чрезмерную величину некоторых межмагистральных территорий. Площадь отдельных кварталов достигает 80—90 га, что, конечно, затрудняет их планировочную организацию.

Другой важнейшей основой планировочной структуры района является прогрессивная система ступенчатого обслуживания населения. Есть основание утверждать, что эта система в таких масштабах — от первичных звеньев жилой группы — до общественного центра городского района — осуществляется в ленинградской практике впервые.

В планировочной организации Купчина главной структурной единицей служит микрорайон, состоящий из двух первичных групп жилых домов, связанных с детсадом-яслями на 280 детей. Кроме того, в каждом микрорайоне есть школа на 960 учащихся и общественно-торговый центр.

Все микрорайоны по своей величине равны друг другу, каждый рассчитан на 8 тыс. жителей.

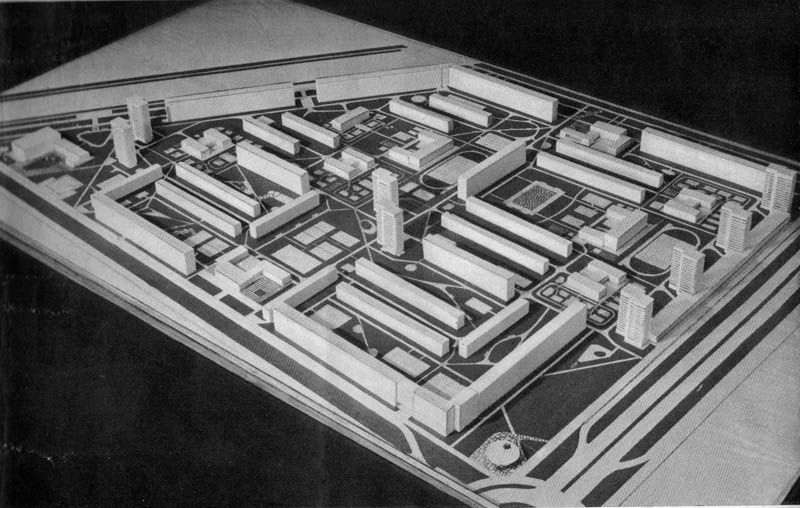

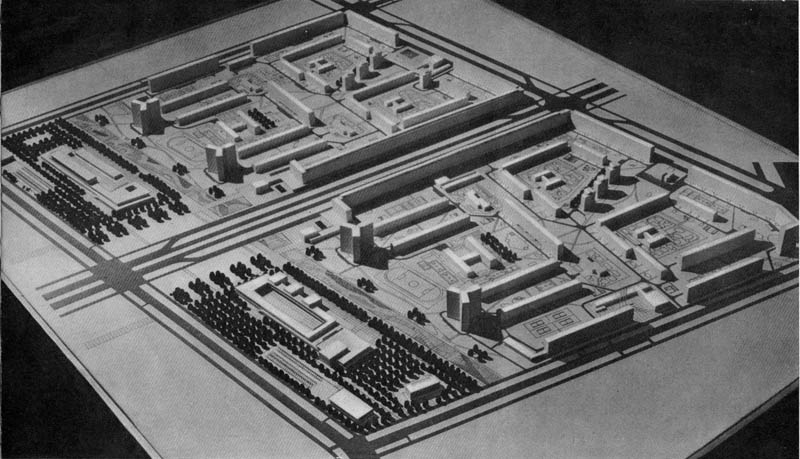

Проект планировки и застройки квартала №11. Макет:

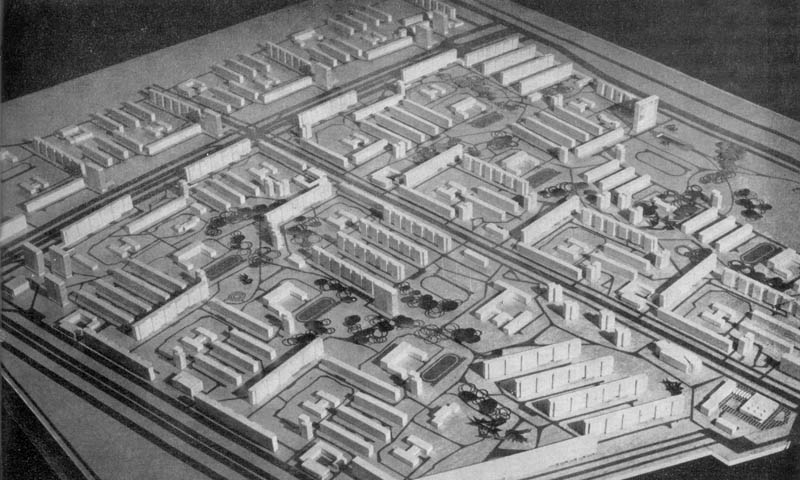

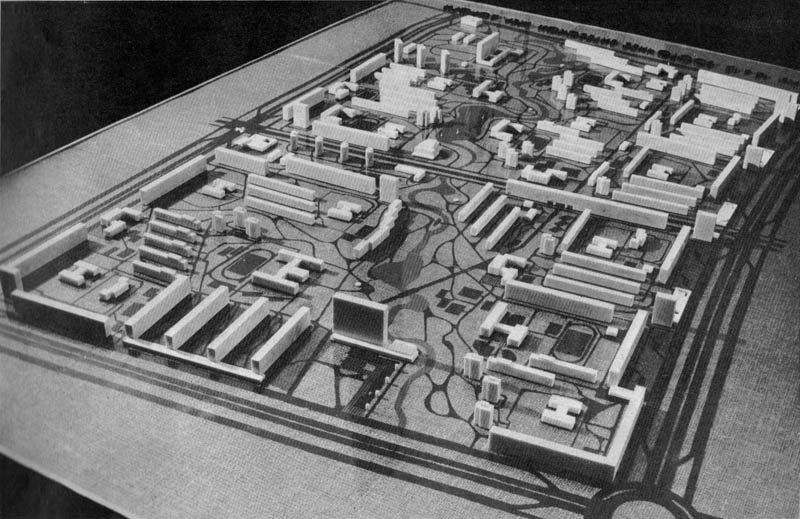

Кварталы 10, 12, 13. Макет:

Далее текст...

-

20.01.2015, 21:53ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2683

Анализируя объемно-пространственную композицию, необходимо, по нашему мнению, рассматривать ее в трех аспектах.

Первый — объемно-пространственное решение застройки, обеспечивающее внешние архитектурно-композиционные связи Купчина с остальными частями города.

Казалось бы, местоположение района между двумя железно*дорожными магистралями само по себе предопределяло его обособленность и давало основание придать планировочному решению замкнутый характер.

Однако авторы пошли по иному пути. Они создали развитые пространственные связи нового жилого массива с соседними городскими районами — Невским и Московским. Это получило отражение в более крупном масштабе застройки пограничных кварталов и крупном ритме расстановки объемов жилых зданий башенного типа, воспринимаемых с далеких расстояний.

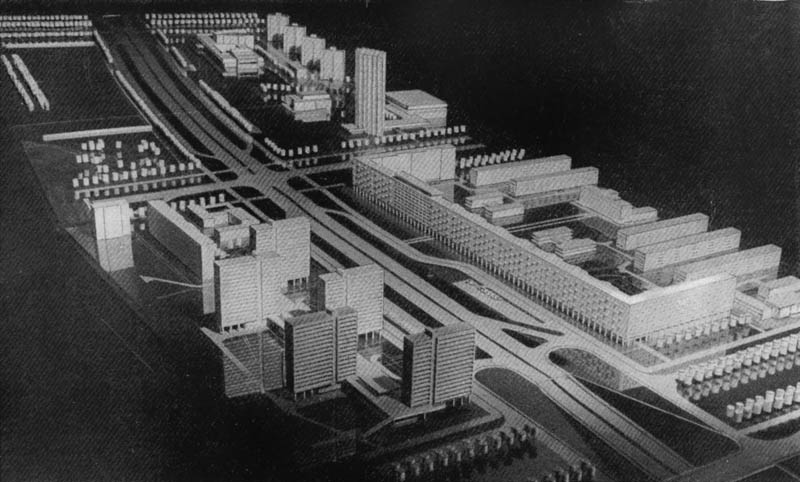

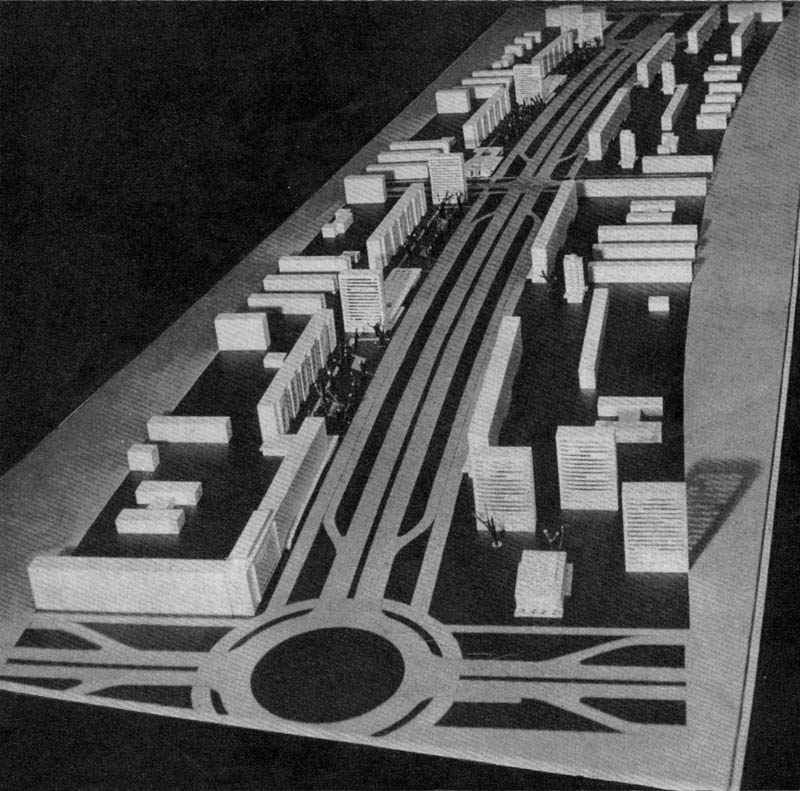

Примыкающий к линии железной дороги квартал № 17 станет «железнодорожным фасадом» района Купчина. Для объемно-пространственной композиции этой части застройки характерен четкий, легко читаемый ритмический строй 16-этажных жилых зданий, рассчитанный на быстрое восприятие.

Прием, связанный с созданием четкого ритмического строя зданий башенного типа, применен и при формировании северной границы застройки. Стремление как можно сильнее архитектурно выделить у этой границы въезд в район побудило авторов ввести в застройку Бухарестской улицы нетиповые здания необычной протяженности (470 м) с проездами в первых этажах. Подчеркнутая индивидуальность решения соответствует важному градостроительному значению этой части застройки в композиции всего района.

Второй аспект рассмотрения — это внутренние композицион*ные связи в масштабе нового городского района.

В планировочной структуре Купчина ощущается архитектур*ное единство сложной системы жилых и общественных комплексов, зелёных пространств. В этом отношении большую роль, естественно, играют улицы и магистрали. Они образуют ясные пространственные композиционные связи отдельных жилых комплексов, отчетливо выявляют главное ядро в структуре района — его общественный центр. Такое определенное и сильное подчеркивание мест сосре*доточения общественной жизни населения, несомненно, является важным положительным качеством объемно-пространственного решения застройки.

Взаимосвязи жилых ансамблей и выявлению главных узлов способствует также структура внутренних зелёных пространств района. Так, непосредственно к территории центра примыкает протянувшаяся вдоль Пражской улицы широкая зелёная эспланада с рядом свободно стоящих башенных домов. Архитектурный облик этой своеобразной зелёной улицы, соединяющей парк городского района с зелёным массивом у северных границ застройки, основан на характерном сочетании высоких жилых домов с низкими объемами общественных зданий.

И, наконец, парк городского района широким зелёным «языком» вольется во внутреннее пространство кварталов № 14 и 15, образуя цепь непосредственно «перетекающих» друг в друга зелёных массивов, в среде которых будут живописно поставлены башенные дома.

Третий аспект рассмотрения — формирование объемно-пространственных композиций отдельных кварталов. Здесь приходится отметить разницу в облике кварталов, запроектированных ранее, и кварталов, проектная разработка которых завершена в последнее время. Эти приемы помогли, в определенной степени, избежать однообразия и монотонности типовой застройки.

В проектах ясно выражена тенденция формировать планиро*вочную структуру кварталов, укрупняя объемно-пространственные комплексы, образуемые группами зданий, объединенными либо на основе общего ритма, либо размещением у общего открытого зелёного пространства.

Организации зелёных участков в проекте уделено большое внимание.

В кварталах № 10, 11 и 12 зелень распределена равномерно по всей территории. В свое время такой прием находил под*держку. При этом полагали, что весь квартал становится крупным зелёным массивом, в котором размещаются жилые и общественные здания. Позиции сторонников этого приема укреплялись еще тем, что, как показала практика строительства, обширные свободные территории, предназначенные под озеленение, не всегда осваивались.

Иная тенденция наблюдается в проектах кварталов № 18, 19 и особенно квартала № 17. Здесь зелёные массивы значительно укрупнены. Микрорайонные сады выносятся к границам микрорайонов и объединяются в общий внутриквартальный сад, что приводит к большей контрастности открытых и застроенных пространств. Появляется возможность создавать развитые многоплановые объемно-пространственные композиции, глубинные перспективы. В этом отношении особенно интересно решение зелёной зоны в квартале № 17. Микрорайонные сады размещены здесь вдоль линии железной дороги, образуя вместе с посадками в полосе отчуждения и «подключенными» участками школ и детских учреждений обширное зелёное пространство, в сторону которого раскрываются более интимные внутренние дворы микрорайонов.

Именно благодаря объединению микрорайонных садов в общие внутриквартальные зелёные массивы в основном достигнута композиционная выразительность Пражской улицы между кварталами № 18 и 19 и внутреннего пространства кварталов № 14 и 15. Здесь созданы многоплановые объемно-пространственные композиции, в результате чего архитектурный облик каждого квартала приобретает характерные индивидуальные черты.

Хотя микрорайоны в функциональном отношении являются структурными единицами жилого комплекса, они в отдельных случаях получили в застройке четкое объемно-пространственное выражение.

В этом отношении особенно выделяется квартал № 18. Внутренние пространства его микрорайонов отличаются свежим и оригинальным решением. По замыслу авторов, каждый микрорайон должен получить свою цветовую гамму, а в его озеленении должна доминировать какая-либо одна порода деревьев — береза, липа, клен и т. д. Этот прием, несомненно, заслуживает одобрения.

Размещение садов у границ микрорайонов приводит, естественно, к бóльшей концентрации застройки, плотность которой и без того достаточно высока. Это заставляет укрупнять масштабы застройки, что, в известной степени, достигается широким применением 9-этажных зданий значительной протяженности.

В целях повышения плотности застройки сейчас используют прием, в результате которого торцы секционных зданий, стоящих под углом друг к другу, находятся на очень близком расстоянии. Между домами возникают маловыразительные разрывы. Из-за большого количества сгруппированных торцов создается впечатление измельченности, раздробленности застройки.

Все это диктует необходимость применять жилые дома, более пластичные и гибкие по своей форме. Отсутствие таких домов ограничило возможности архитекторов при формировании квартала № 18, где композиция создавалась с помощью элементарных объемов — параллелепипедов типовых зданий. Объединение таких объемов в пластически выразительные композиции очень затруднительно. Поэтому попытка авторов поставить в квартале № 17 здания более сложной конфигурации заслуживает всемерной поддержки. Здесь предлагается применить жилые секции-вставки, соединяющие под прямым углом девятиэтажные здания. Эффективность такого приема совершенно очевидна. Внутренние дворы становятся более уютными, сокращается количество разрывов в застройке, укрупнен её масштаб.

Много новых, интересных предложений содержится в архитектурно-планировочных решениях кварталов № 6 и 7, проекты которых были недавно утверждены Градостроительным советом Ленинграда. Не случайно Совет отметил высокое качество разработки этих проектов. Названные кварталы занимают весьма ответственное положение: они формируют северный фасад Купчина и фланкируют Бухарестскую улицу — основной въезд в район со стороны города.

Как уже говорилось, для северного фронта застройки Купчина наиболее характерным будет крупный ритм 16-этажных домов башенного типа. Расположенная перед ними широкая зелёная эспланада обеспечит хорошую просматриваемость этой выразительной композиции с дальних точек. В зелёной эспланаде намечено расположить общественные здания.

Застройку кварталов № 6 и 7 по характеру их планировочных решений можно расчленить на две части — северную и южную. Композиция северной части, довольна «жесткая» и в основе своей симметричная, продиктована, в первую очередь, задачей формирования фасада городского района. Застройка южной части значительно более пластична. В ней выделяются две группы зданий, образующих уютные внутренние дворы.

Интересно решен трапециевидный внутренний двор, ограниченный с трех сторон низкими секционными зданиями, а с четвертой — рядом башенных домов. Последние, определяя границы двора, в то же время не препятствуют его органическому включению в общую систему зелёных пространств квартала, связанных, в свою очередь, с городской зелёной эспланадой.

В кварталах № 6 и 7 предусмотрена блокировка зданий, что вносит в застройку разнообразие, помогает лучше организовать пространство. Большой эффект достигается также введением в застройку секционных девятиэтажных домов с центральным проходом по первому этажу. Постановка таких домов как бы центрирует композицию квартала, завершает объемно-пространственное развитие его северной и южной частей, но благодаря проходу не отделяет их друг от друга, а, наоборот, усиливает их взаимосвязь.

В южной части квартала № 7 предусматривается строительство нового здания общественно-торгового центра, проект которого в настоящее время разрабатывается в институте ЛенЗНИИЭП. Положение центра на магистрали традиционно, но он хорошо увязан с внутренней структурой квартала.

Проект застройки Центральной дуговой магистрали (проспект Славы).

фрагмент проспекта Славы от Белградской до Бухарестской.

фрагмент проспекта Славы от Белградской до Бухарестской.

кварталы 6 и 7

кварталы 6 и 7

кварталы 14 и 15

кварталы 14 и 15

-

20.01.2015, 22:12ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2684

Первые школы в «большом Купчине» строились в 1965–1971 гг. по типовому проекту 2ЛГ-02-2 общеобразовательной школы на 960 учащихся, разработанному в мастерской № 3 Ленпроекта в 1962 г. (арх. С. И. Евдокимов и М. В. Козловский). В 1964 г. был разработан панельный вариант этого же проекта — 2ЛГ-02-2/64. В Купчине строились и те и другие школы, но, по понятным причинам, больше панельных. А именно, 3 кирпичные (в кварталах южнее Альпийского пер. и на Волковом Поле) и 7 панельных (в кварталах между пр. Славы и ул. Белы Куна). Школы имеют П-образную планировку. Учителя, работающие в них, отмечают множество недостатков, допущенных проектировщиками: совмещение актового зала и столовой, т. е. отсутствие актового зала, отсутствие административного коридора, помещений для библиотеки, школьного музея, малое число классов-лабораторий и т. п. Вероятно, поэтому строительство школ по пр. 2ЛГ-02-2 довольно быстро свернули, и на Купчино приходится окончание периода постройки этих зданий. (Автору довелось учиться в школах проектов 2ЛГ-02-2 и 2С-02-10/71.).

На смену авторским коллективом института ЛенЗНИИЭП (арх. В. С. Маслова, М. Б. Левина и Т. Г. Финогенова) в 1966 г. был разработан общесоюзный типовой проект 2С-02-9/66 общеобразовательной школы на 960 учащихся (24 класса) и 2С-02-10/66 на 1280 учащихся (32 класса). Эти панельные здания характерной Н-образной планировки в народе именуют «Самолетиками», и именно они составляют подавляющее большинство школ, разбросанных по просторам ленинградских дворов в новостройках. 2С-02-9 имеет 3-этажный учебный корпус, а 2С-02-10 — 4-этажный. Всего за период с 1968 по 1984 год в Купчине по пр. 2С-02 построено 32 школы, из них только 7 — на 960 учащихся (в основном в кварталах смешанной 5- и 9-этажной застройки между ул. Турку и Белы Куна). В 1971 г. оба проекта претерпели небольшую корректировку под текущую номенклатуру изделий ДСК-5 и стали называться 2С-02-9/71 и 2С-02-10/71. Планировку «Самолетика» можно продемонстрировать на примере 2С-02-10, где она приобрела более законченный и «классический» вид. Школа состоит из двух корпусов, соединенных третьим корпусом-переходом. В общешкольном корпусе находятся физкультурный зал, входной вестибюль, столовая с кухней (на 1-м этаже) и актовый зал (над столовой). В корпусе-переходе на первом этаже находится проходной гардероб самообслуживания и мастерские, а на втором этаже — административный коридор и лаборатории (химии, физики, биологии, кабинет труда). Учебный корпус предельно прост по планировке. Все классные комнаты выходят на одну сторону, что влечет за собой южную или восточную ориентацию этого фасада, и разбиты на две учебные секции по 4 класса (т. е. всего 8 на этаж), каждая со своей рекреацией и туалетами. Оставлен небольшой резерв площади на перепланировку и устройство дополнительных помещений, типа библиотечных (например, в центральных холлах 3-го и 4-го этажей). Это простое, рациональное и достаточно удачное для своего времени архитектурно-планировочное решение продержалось очень долго. Многие учителя и ученики вспоминают его с благодарностью, которая была бы еще больше, если бы не ее не омрачало низкое качество сборки панельных конструкций.

Появление новых проектов школьных зданий в конце 1970-х гг. связано с изменениями в требованиях организации учебного процесса, в частности с внедрением т. н. «кабинетной системы обучения» в 5-х – 10-х классах (кабинеты математики, физики, пения, черчения, начальной военной подготовки и т. д.), а также с необходимостью обеспечения режима «продленного дня». Таким образом, в мастерской № 17 Ленниипроекта в 1980 г. были разработаны типовые проекты общеобразовательной школы на 1176 учащихся (30 классов) — панельный 222-1-ЛГ (арх. М. А. Садовский, С. Я. Сергин) под номенклатуру изделий ДСК-5 и кирпичный 224-1-2ЛГ (арх. М. А. Садовский, Л. А. Гудцайт). Возглавляемый М. А. Садовским коллектив в 1986 году был удостоен Государственной премии РСФСР именно за разработку типовых проектов школ и детских садов. Такие школы имеют О-образную форму и строились в Купчине под самый-самый конец эпохи массовой застройки, а также после ее окончания — с 1985 по1990 гг. Всего построено 6 таких школ, из них две — по кирпичному проекту (на кварталах вдоль Купчинской ул.). По планировке такая школа состоит из 4-х корпусов в 3 этажа, расположенных вокруг внутреннего двора и связанных кольцевым коридором. Предусмотрены два входа со двора — для младших и старших классов (на практике чаще всего открыт один вход). В корпусе над проходом во двор находится физкультурный зал. В корпусе напротив него — администрация (1-й этаж), столовая (2-й этаж) и актовый зал (3-й этаж). Остальные два корпуса — учебные. Теоретически, один предназначен для младшей школы и имеет 4 класса и 2 «кабинета» на этаже, выходящих в одну рекреацию и коридор при ней, а второй — для старшей школы: там на втором и третьем этажах расположены 4 «кабинета» и 2 лаборатории; рекреации фактически нет, а на первом этаже — мастерские. Я никогда не учился в такой школе, но слышал по крайней мере одно замечание к ее планировке со стороны учителей — внутренний двор оказался слишком маленьким, и собрать там всю тысячу учеников совершенно невозможно.

Особняком можно выделить Детскую музыкальную школу № 4 на Бухарестской улице (ныне Детская школа искусств № 4). Она была построена из красного кирпича в 1975 г. по индивидуальному проекту, разработанному архитекторами Л. С. Косвеном и И. П. Лепешко из института Ленпроект. Центральную часть здания на 2-м и 3-м этаже занимает большой концертный зал с фойе (на первом этаже — вестибюль, малый зал, администрация), по периметру которого с трех сторон расположены помещения инструментальных классов, отделенные от концертного зала связующим П-образным коридором. Однако других специализированных школ в Купчине — детских художественных, детско-юношеских спортивных и т. п. — насколько мне известно, до распада СССР построено не было. Так, на ул. Турку предполагалось строительство здания ДЮСШ на 170 учащихся по проекту мастерской № 3 Ленпроекта, рассчитанного на игровые виды спорта — футбол, волейбол, баскетбол и общефизическую подготовку. Но оно так и не было построено. Зато с огромным опозданием купчинцы получили ДЮСШ «Олимп» с бассейном. Дом молодежи на углу ул. Олеко Дундича и Бухарестской тоже открылся только в 2009 году.

Если взглянуть на план застройки южного Купчина или кварталов севернее ул. Белы Куна, то становится ясной структура сети детских учреждений — на средний по размерам квартал (ок. 2500 квартир) приходится одна школа на 1280 учащихся и два детских сада по 280 детей каждый. Таким образом, соблюдается принцип микрорайонирования, предполагающий, что все основные необходимые услуги и товары житель будет получать или покупать в пределах своего квартала. А применительно к школам и детским садам, это означает, что и то и другое находится в пределах 5–10 минут ходьбы от дома, причем без перехода через улицу, что позволяет детям подготовительной группы детского сада и младшим школьникам ходить в свои заведения без сопровождения взрослых.

http://www.kupsilla.ru/article26.htm

-

20.01.2015, 22:16ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2685

А интересно, чем авторы мотивировали две "косые" улицы - Турку и Дундича на фоне всех остальных перпендикулярных и параллельных?

-

Сижу, с удовольствием роюсь в картах (дети болеют, а я отдыхаю, мать-ехидна, никуда вести-везти не надо

, только лечить).

, только лечить).

Турку и Белы Куна внешне-то косые, да, особенно когда по центральным магистралям едешь - по Бухарестской, Будапештской... а по карте если смотреть - то вполне себе параллельно Фучика, а та, в свою очередь - Благодатной, Салова.

И формировались логично - то есть, грубо говоря, там, где уже было что-то протоптано...

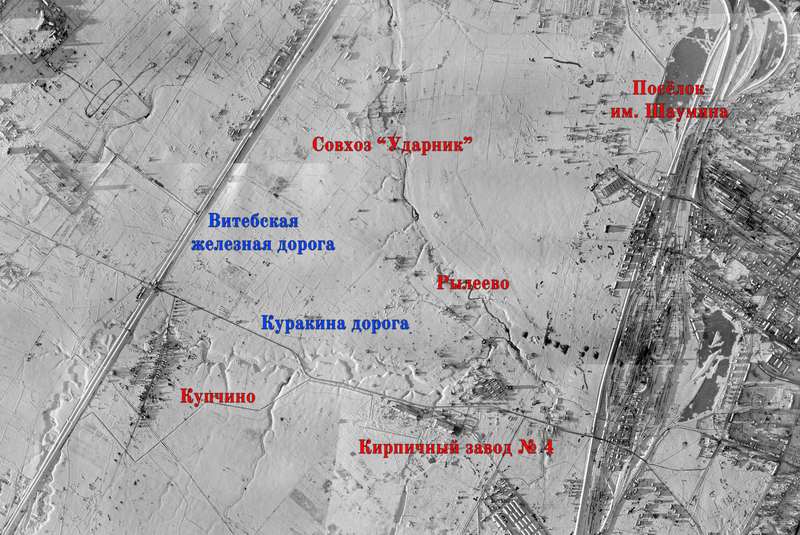

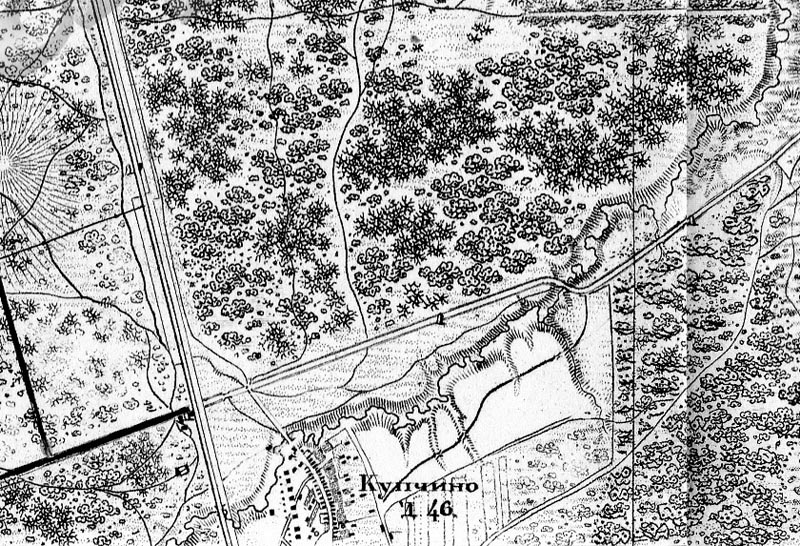

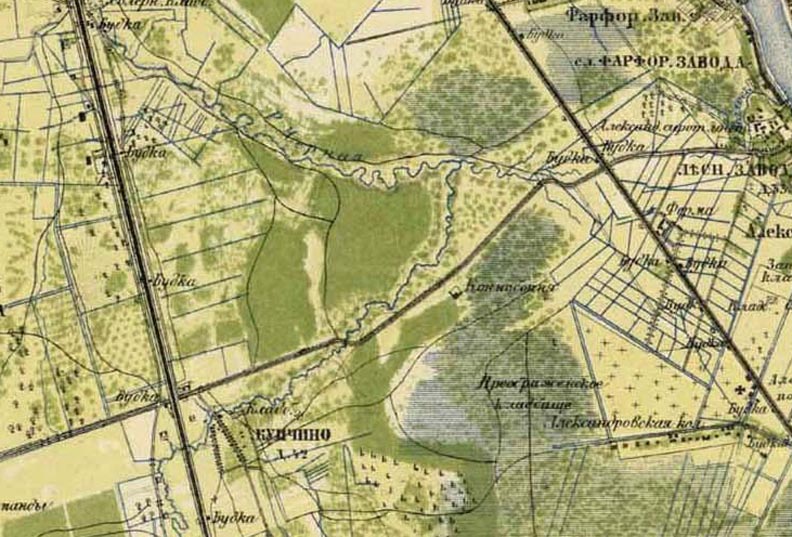

Вот смотри, сходи вот сюда - сначала нажми на "Карта" http://warfly.ru/?lat=59.945749&lon=30.331364&z=12 , проедь по этой карте туда, где Фучика, Турку и проч., а потом нажми на "ВОВ", посмотри, что до войны и в начале войны там было. Как раз с учетом уже имеющихся магистралей и построены нынешние, как мне кажется.

И до войны так планировалось:

Пошла искать подробности...

В принципе, на зимних съемках 1941-42 видно, что уже существующие дороги, стихийно или целенаправленно сформированные, уже могли служить заделом для будущей застройки спальных районов. Вон, слева уже Московский район, узнаваемое здание старого ЛИАПа:

Цитата:

После войны Купчино (уже в статусе посёлка) восстанавливалось, хотя довоенных размеров не достигло. Колхоз имени Тельмана, существовавший до войны в деревне восстановлен не был. Совхоз "Ударник" продолжил свою деятельность и прекратил существование только в 1960-х годах, с началом периода массового жилищного строительства. Ныне о совхозе напоминают несколько сохранившихся зданий на улице Турку и яблоневый сад.

В 1948 году вышел новый Генеральный план развития Ленинграда. На сей раз масштабы проектировщиков были более скромны и реалистичны, чем в предвоенные годы. Застройка Купчина, согласно проекту, заканчивалась границей города, проходившей по окружной железной дороге. Совершенно очевидно, разработчики не задавались целью строить каменные джунгли. На территории Купчина великое множество разнообразных парков. Полностью сохранено русло реки Волковки и по берегам его везде наблюдается обширное зелёное пространство. Частично, река совмещена с южным обводным каналом (на месте нынешней улицы Турку). Сохранены и карьерыкирпичного завода, правда не те, которые присутствуют сейчас, а те, на месте которых сейчас жилой комплекс "Серебряные ключи". На месте нынешнего НИИ имени Джанелидзе внушительных размеров парк, несколько зелёных зон восточнее его. Сохранён пруд-карьер, находившийся восточнее Софийской улицы. Как это ни странно, проектом не предполагалось сносить часть кладбища Памяти Жертв 9-го Января, которая сейчас застроена промышленными предприятиями. А, вот, Ново-Волковского кладбища южнее нынешней улицы Саловав проекте нет, хотя захоронения блокадного времени сохранены. Деревня Купчино, согласно проекту, должна была кануть в Лету. Но, опять таки, на её месте, хоть и частично, не застройка, а зелёная зона. Серьёзных размеров парк также был запроектирован у нынешнейМалой Балканской улицы. Вообще же, если смотреть на проект города в целом, поражает обилие парков и садов. Чего сто́ит, например проект парка, покрывающий собой всю (!) территорию нынешнего юго-запада и сопоставимый по масштабам, например, с Измайловским парком Москвы, а, возможно, и превышающий его размерами. В Ленинграде таких парков не было никогда. Нет их и в нынешнем Петербурге.

Улица Тýрку проходит от Белградской улицы до Софийской улицы (Гамбургской площади). Бóльшая часть современной улицы на территории Купчина проходит по руслу засыпанной в начале 1970-х годов реки Волковки. С 1964 до 1987 года улица носила название "Бассейная" и юридически являлась частью улицы, проходящей от Кубинской улицы до Витебского проспекта. Фактически, единой, цельной Бассейной улицы никогда не существовало. Она была разделена на две, не соединявшиеся между собой, части железнодорожной насыпью. Первоначальное название улицы связано с не реализованным проектом Южного Обводного канала.

В 1987 году купчинскую часть выделили в отдельную улицу, сменили нумерацию домов и переименовали в улицу Турку в честьфинского города - побратима. На доме 1 (телефонная станция) установлена мемориальная доска. В Московском районе улица сохранила старое название.

Ныне, почти на всём протяжении улица представляет собой широкий бульвар с многочисленными зелёными насаждениями между двумя проезжими частями. Ширина нынешнего бульвара позволяет представить ширину предполагавшегося на этом месте канала.

Платой за сумасшедшее, безграничное счастье материнства является столь же безграничный страх за свое дитя; он рождается вместе с ребенком и умирает вместе с ним или с тобой.

-

20.01.2015, 23:30ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2687

Упс... ничегошеньки не видно... не, так-то видно, если сравнивать то, что было ранее с тем, что проложено после. Вполне логично этак получается.

-

20.01.2015, 23:33ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2688

Попробую на этоместо посмотреть.

Данное сообщение не является публичной офертой, не является рекламой товаров и услуг, не содержит в себе предложения автором товаров и услуг, а носит информационный характер.

-

-

20.01.2015, 23:46ответ для Nataly+ , на сообщение « ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД - наши... »#2690

Дальше таскаю про Купчино с сайта http://www.kupsilla.ru/article6.htm

Воспоминания коренной купчинки

Ираида Николаевна Васильева (в девичестве – Нуцкова) родилась в деревне Купчино в 1937 году. Часть детства и юности провела в родном посёлке.

Не смотря на то, что уже давно не существует ни посёлка, ни дома, в котором она родилась, Ираида Николаевна была и остаётся истинным Патриотом своей малой Родины. Каждый год, в день сноса родного дома, она с близкими людьми посещает это место. Это стало традицией, поддерживаемой уже несколькими поколениями семьи Ираиды Николаевны.

О названии

Всё это мне рассказывал мне папа и с его слов я могу рассказать вам. Когда царь Пётр уже построил Питер, он подарил своей жене землю – Царское Село. Когда начали строить, то конечно, дорог то не было. Проложили такую дорогу напрямую – это где сейчас Витебская железная дорога. А раньше же ни машин, ни поездов, ничего же не было. Только лошади были и всё. Эта дорога называлась "Конка". И ездили по этой дороге на лошадях, из Питера возили стройматериалы. А тут были от Питера и до самого этого Царского Села необжитые места, леса непроходимые, болота. И там завелись бандиты. Стали воровать вот эти повозки. И тогда царица распорядилась: на протяжении от Питера до Царского Села сделать поселения, поселить туда людей. И стали люди строиться. Ну, с чего начинали? С лошадей, конечно! Все на лошадях, как могли, корчевали. Развернули домашнее хозяйство: лошади, коровы, куры у них и всё прочее. И, вот, когда повозки на строительство Царского Села ходили, они здесь покупали, как папа говорил – жрачку. И молоко, и яички, и мясо и вплоть, может, до готовых котлет. Ну, всё, что надо, они здесь покупали. Вот потому и назвали "Купчино". По тому, что это купчая часть дороги. Мне папа рассказывал это, я нигде не читала такого, это со слов папы.

О деревне

С западной стороны железной дороги, севернее переезда была воинская часть. На той же стороне железной дороги, но уже южнее переезда стояли бараки. Назывался это посёлок машинистов. Там жили работники железной дороги. А дальше в сторону Шушар на железной дороге был семафор или светофор, большой железный. А от Куракиной дороги, севернее и была деревня. Что до войны, я не помню, а после войны в деревне было две улицы. Центральная – самая длинная улица по документам – называлась "Главная". Та, что ближе к железной дороге – не помню, как называлась. Но в деревне улицы называли: "Старая" и "Новая". "Старая" – та, что ближе к железной дороге, вела к церкви и кладбищу у церкви, которое тоже называли старым. На "Новой" улице у Чёрной речки тоже было кладбище в начале посёлка. Его называли "Новое кладбище". По обеим сторонам улиц были дома. Вдоль железной дороги текла река. Не доходя переезда она поворачивала и шла в сторону Обухова. У нас её всегда называли "Чёрная речка". Не далеко от железной дороги сейчас бензоколонка стоит. Там было кладбище, а бензоколонка стоит на месте церкви. Кладбище было от самой речки, был спуск к речке, после светофора и до самой до дороги. Там до самой войны хоронили. И на кладбище была церковь. Наш дом стоял напротив этой церкви.

До войны был колхоз имени Тельмана. После революции он появился. До семафора жилища деревни были, а дальше – колхоз. В колхозе был скотный двор, правление колхоза, школа, колхозный клуб. Жили состоятельно. У папы было что-то около восьми коров и лошадей, там и поросята были и куры. То есть жили за счёт того, что продавали проезжающим. А потом уже стали возить и в Питер на рынок. На Кузнечном рынке торговали. И моя мама тоже там торговала. Когда мы в Овцино жили, то там каждому колхознику выделяли двадцать пять соток. Сколько было в Купчино, не помню. Наверное, столько же. А после войны нам пятнадцать соток дали, это я уже точно помню.

Началась война. Стали всех купчинских эвакуировать. Куда-то за Урал. Колхоз весь полностью увезли вместе со скотом. Потом стали всё ломать. Из брёвен делали землянки и на дрова шли. Снесли почти все дома в деревне. До войны в Купчине было 139 дворов. После войны – 38 или 39 дворов. До войны была деревня Купчино, после войны – посёлок Купчино.

Там, где церковь была, мы, купчинские, называли "Старое кладбище". Там хоронили вплоть до войны. Было и другое кладбище. Вдоль Чёрной речки. Это называли "Новое кладбище". Но церкви здесь не было. И часовни я не помню. Памятники помню. Мои родственники здесь были похоронены. Нуцковы было написано. Там хоронили ещё в 1961 году, а может и позже.

После войны из эвакуации стали возвращаться. В 1952 году и мы вернулись. Но уже не первыми. Место, где был наш дом уже было застроено другими. Папе дали другое место. В начале посёлка, дом 6.

После войны в посёлке были только жилые дома. Ни школы, ни почты, ничего в посёлке не было. Лечились на Московском проспекте. Почту приносил почтальон со Средней Рогатки. Дети ездили в школу на поезде. Паровозы тогда ходили, электричек не было. Ездили в город. Я училась на улице Ломоносова. Один из моих братьев учился на Малодетскосельском в 317 школе. Магазинов тоже не было. Только один был у железной дороги. У платформы со стороны посёлка железнодорожников.

Куракина дорога была замещёна булыжником. А в самом посёлке, когда после войны отстроились, мужчины сами где-то договаривались и привозили что-то вроде щебёнки, камушки какие-то. По дороге рассыпали, разравнивали по дороге. Делали эти дороги.

По Куракиной дороге дальше был кирпичный завод. При нём посёлок. Там был добротный посёлок. И магазины, и клуб. Склады разные. После войны я на танцы в клуб туда ходила. А Рылеево не помню. Никогда не ходила туда.

Из Чёрной речки до войны пили воду. Вода была чистейшая. После войны не пили. Не из-за того, что вода была плохая, а потому, что колонку сделали на Главной улице, в конце деревни. И все к этой колонке приезжали. А речке мы купались. Бельё стирали. Папа там ловил рыбу. Рыбы было много. Всем хватало, все в деревне рыбу ели.

После войны у всех были коровы. Мои братья: Фёдор и Николай были пастухами. Они пасли в полях стадо всех купчинских коров. Я сама ходила доить корову. Была и другая разная живность. У домов участки. А в домах у всех купчинцев обязательно стояла герань.

В церковь, кто ходил, ходили на Волковское кладбище, и кладбище Девятого Января. Там моего папу отпевали и похоронили. Папа умер в 1970 году, тогда уже не хоронили на купчинском кладбище.

Примерно в 1965 году собрали купчинских всех и сказали, что кладбища будут сносить. И, кто хочет перезахоронить своих, то бесплатно будут перезахоранивать. В 1971 году посёлок стали расселять, потом дома сносили. Последним, уже в 1976 году снесли наш дом.

[IMG] [/IMG]

[/IMG]

Эх, художник я от слова "худо". Цитирую готовые фрагменты карт из Инета:

Все старые карты Купчино разных лет отсюда: http://www.kupsilla.ru/history.htm

На некоторых картах вполне себе ясно видно русло этой "Черной речки", про которую спрашивает Стед:

На берегах этой речки и селились купчинцы:

" К началу XX века в деревне существовало две улицы. Купчинское общество насчитывало 63 домовладельца, имеющих право голоса на сельских сходах. Население деревни занималось в основном животноводством, огородничеством и извозом. В деревне имелись: школа, читальня, кузница, пожарное депо, где дежурили члены добровольной дружины. В самом начале XX века крестьянами деревни было принято решение построить каменный храм. Но средств на постройку такового не хватило. В 1906 году был заложен, и в том же году освящён деревянный храм во имя Преподобного Герасима. Проект церкви был создан в русском стиле архитектором И. Т. Соколовым.Строительство велось гражданским инженером В. Сарандинаки на пожертвования купца И. Д. Шустрова, купчинского крестьянского общества и других благотворителей. Вокруг церкви вскоре образовалось небольшое кладбище. Церковь была закрыта в марте 1938 года и полностью разобрана во время Великой Отечественной войны.

У главной улицы, на правом берегу реки, восточнее деревни, было другое, большее по размеру, кладбище. До войны на кладбище была деревянная Троицкая часовня. Вплоть до начала 1990-х годов не далеко от этого места можно было обнаружить остатки надгробий.Последнее из таковых было найдено в 2000 году.

После революции жителей Купчина объединили в колхоз имени Тельмана. Колхозные угодья располагались южнее деревни. Тут же находились колхозные строения: правление колхоза, клуб, школа, скотный двор. Колхоз просуществовал до начала Великой Отечественной войны."

Вон, по ту сторону от железной дороги видна надпись "Чесменская богадельня".

И на картах времен Великой Отечественной войны эта речка тоже называется "Черная":

| Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000— Littleone® Контактная информация · Рекламодателям · Политика конфиденциальности |

Работает на vBulletin® версия 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены. Перевод на русский язык - idelena |

Цитировать

Цитировать

Закладки